介護業務改善

入所者様の睡眠の質を上げる方法とは? 睡眠計測データで介護業務の効率化と入所者の睡眠改善へ

睡眠の質は心身の状態に深く関わっており、生活の質(QOL)にも大きな影響を与えます。睡眠が不足したりその質が低下すると、日々の生活を送る活力にも影響することがあります。適切な睡眠をとり、しっかりと心と体を休めることで、規則正しく、健康的な生活を送ることができるのです。したがって、良質な睡眠はすこやかな日々を送る暮らしの基礎といえるでしょう。

介護施設では利用者が毎日を快適に過ごせるよう、生活リズムを整えることが重要です。高齢者は加齢や様々な疾患から睡眠時間が長くなる傾向があり、長時間睡眠の影響によって眠りが浅いなど夜間の睡眠の質の低下が起こりやすくなっています。このような状況で介護スタッフが夜間の見回りなどを行うと、利用者の生活リズムの乱れを招いてしまう懸念もあります。それによって不調を訴える利用者が増えると介護現場の負担が増加し、悪循環に陥ることも考えられます。そのため利用者と介護スタッフ双方にとって、利用者が安心して快適に眠れる環境づくりが不可欠です。

今回は介護現場の負担軽減を実現する、複数のシステムを連携して効率化を進めるソリューションをご紹介します。

質のよい睡眠とは? 睡眠改善のために大切なこと

現代では、多くの人が睡眠に関する悩みを抱えているといわれています。なかでも高齢者は認知症など様々な疾患によって睡眠障害の有病率が高いことが知られています。質のよい睡眠は健康的な生活の基本であり、よく眠れていないと気分の浮き沈みや物忘れの増加などで心身や生活全体に影響を与えることがあります。高齢者においては判断力が落ちることから転倒リスクなどが高まったり、免疫力の低下や生活習慣病の悪化などによってほかの病気を引き起こすきっかけとなる恐れもあるので、結果的に生活の質(QOL)の大幅な低下を招きかねません。

質のよい睡眠とはどのようなものでしょうか? 質の良い睡眠とは単に長い時間眠ればいいというものではなく、脳と体をしっかり休ませることを指します。

それでは、どうすれば睡眠の質を改善できるのでしょうか? そのために知っておきたいのは、睡眠に関わる2つのメカニズムです。ひとつめは、体内時計の働きです。夜になると眠くなるのは、体内時計のリズムによるものです。しかし、生活のリズムが体内時計とずれると時差ボケのような状態になり、夜間に十分な睡眠が取れなくなってしまいます。良質な睡眠を得るためには体内時計のずれを縮めることが必要で、これには規則正しい生活リズムを心がけることが大切です。

2つめは、疲労による眠りへの欲求です。通常、人は昼間に活動して疲れを感じ、夜に眠くなります。しかし、昼寝をすると夜になっても眠気が生じにくくなります。したがって、日中にしっかりと活動して適度に疲労しつつ、昼寝を控えて夜の眠気を引き出すことが大事なのです。

これに加えて、日常生活の中で睡眠の質を上げるための工夫をご紹介します。

- 午後3時以降は昼寝をしない

- 寝酒は控える(寝つきはよくなるが、睡眠中の覚醒が増える)

- 寝床でテレビやスマホを見ない(就寝1時間前までとする)

- 寝室を暗く静かな環境に整える

- 毎朝同じ時間に起きる

- 起床後すぐに太陽の光を浴びる

利用者の睡眠の質は介護現場の課題?

高齢者介護施設では、利用者のQOLを考える上で、睡眠の質をとても重視しています。利用者が睡眠不足であったり、睡眠の質が良くない状態であると、生活リズムの乱れから活力がなくなったり、日中にぼーっとして転倒のリスクが高まるといったトラブルにもつながりかねません。睡眠が利用者のQOLが低下を引き起こし、その結果、介護スタッフの負担も増えてしまう可能性があります。

しかし、高齢者は加齢によって眠りが浅かったり、途中で覚醒するなど睡眠の質が落ちる傾向があります。そこから離床して転倒するなどの恐れがあるため、定期的に必要な夜間の見守り業務はスタッフにとって大きな負担となり、課題も少なくありません。安否確認や排泄介助のための訪室のほか、プライバシーの観点から、スタッフの訪室はできるだけ控えてほしいという方もいるでしょう。また、定時の排泄介助では眠っている利用者を起こしてトイレ誘導を行うため、利用者とスタッフ双方にとって精神的な負担を感じることもあるでしょう。見守り業務での夜間の訪室は必要である一方、利用者の睡眠を妨げないようタイミングを見極めることは非常にむずかしいといえます。

■見守りを効率化し、睡眠状態を視える化する「眠りCONNECT」

利用者の睡眠や覚醒、起き上がりのタイミングにあわせて、安否確認や排泄介助の訪室ができれば利用者の睡眠を妨げることは減らせるでしょう。しかし、一人ひとりの利用者が眠っているか、覚醒しているかを判断することは、マンパワーだけではほとんど不可能です。この課題の解決策として期待されるのが、介護現場のDX化です。そこでご紹介したいのが、パラマウントベッド社の「眠りCONNECT」です。

「眠りCONNECT」は、ベッドに設置されたセンサーがベッド上での利用者の在床・離床や在床時の覚醒・睡眠の変化を検知し、これを睡眠計測データとしてリアルタイムで可視化するシステムです。スタッフが訪室しなくても、スタッフステーションなど離れた場所からリアルタイムモニターで個々の利用者の様子を確認できます。モニター上では利用者のデータが直感的に識別しやすくなっており、アイコンと色でわかりやすく表示されているほか、睡眠・覚醒・離床などの経過時間も表示されています。これにより、訪室のタイミングを利用者の状況に合わせられるので、利用者の睡眠をできるだけ妨げずに対応することができます。

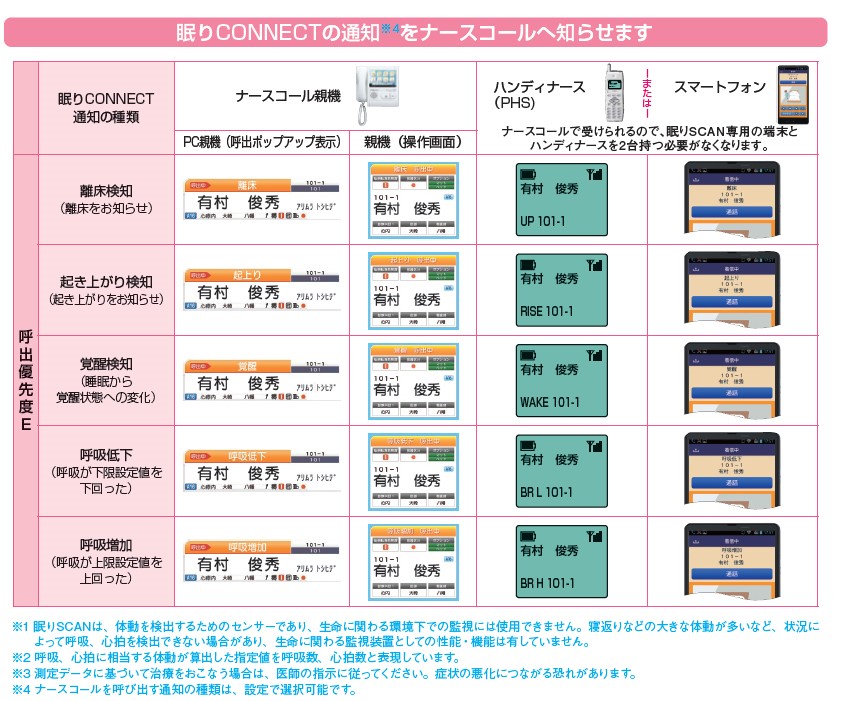

また、このリアルタイムモニターには通知機能が装備されており、利用者ごとの状態に合わせて通知設定ができることが特長です。起き上がりや離床の介助が必要な利用者の場合、覚醒や起き上がりなど設定したタイミングで通知を受け取り、適切なケアを利用者の状況に合わせて行うことができます。

必要なケアを必要なときに提供できるようになれば業務効率化も進み、スタッフの身体的・精神的負担も軽減されるでしょう。また、安全性やサービスの質の向上にもつながるのではないでしょうか。利用者の睡眠状態をリアルタイムで確認し、適宜介助することで、利用者の満足度も向上すると考えられます。

ナースコールシステム「Vi-nurse」との連携でスタッフの負担を軽減

利用者の睡眠を見守る「眠りCONNECT」を現場の状況に合わせ、他のシステムと連動・連携させることにより、見守り業務の効率化や利便性をさらに高めることができます。

例えば、「眠りCONNECT」とアイホンのナースコールシステム「Vi-nurse」との連携では、「Vi-nurse」とPHSやスマホが連動することで、スタッフステーション以外の場所でも覚醒や離床などの通知を受け取ることができます。施設内のどこにいてもPHSやスマホで通知を受け取ることが可能で、万一の際も最寄りのスタッフがいち早く駆けつけ、スムーズに対応できるため、迅速かつきめ細やかな介護が可能になります。

睡眠の質はQOL(生活の質)に大きく影響します。介護施設では、利用者のQOL向上のためにも安眠できる環境づくりが求められます。夜間の見守り業務は介護スタッフにとって負担が大きく、課題も多い業務のひとつですが、「眠りCONNECT」を活用することで利用者の睡眠の質への対策と見守り業務の効率化が図れるでしょう。「眠りCONNECT」は「Vi-nurse」との連携によって、さらなる業務の効率化も可能となります。

このようなシステムをうまく取り入れることで、スタッフの負担を減らしつつ、利用者のQOL向上も期待できます。これは、ひいては施設全体のサービスの質と価値の向上にもつながっていくでしょう。

知っておきたい!介護記録のキホンについて

知っておきたい!介護記録のキホンについて  転倒・転落を防いで介護事故を減らそう ヒヤリハット事例の活用も

転倒・転落を防いで介護事故を減らそう ヒヤリハット事例の活用も  「地域ケア会議」がキーになる!?新しい自立支援介護のしくみ

「地域ケア会議」がキーになる!?新しい自立支援介護のしくみ