介護業務改善

介護現場に必要なチームケアとは?ポイント・目標設定・研修の進め方を解説

介護現場ではチームケアが重要だと言われますが、実際には「何をどうすれば良いのか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

人材不足やシフト制の勤務体系の中で、情報共有が行われず、一人のスタッフに負担が集中してしまうことは珍しくありません。結果として、利用者へのケアの質に差が出たり、職員のストレスや離職につながったりすることもあります。

この記事では、チームケアの基本的な考え方や目的、実践のポイント、さらに仕組みづくりの重要性について解説します。最後に、情報共有を効率化し、シンプルにチームケアを支えられるツールCareRingsも紹介しますので、現場で役立つ具体的な情報を見つけてください。

▶CareRings(ケアリングス)で介護現場の連携・管理を効率化する

チームケアとは?基本・目的・大切な考え方を簡単に解説

介護現場でよく耳にする「チームケア」とは、介護職員一人ひとりの努力に頼るのではなく、多職種やスタッフ同士が連携して利用者の生活を支える取り組みを指します。例えば、介護職員だけでなく看護師やリハビリ担当者、管理者などが情報を共有しながら、同じ方向性でケアを行うことがチームケアの基本です。

個々の専門性を活かしながら連携することで、利用者にとって安心感のある環境を提供できるだけでなく、スタッフ自身の負担も軽減されます。

チームケアとは、誰か一人に依存しない仕組みであり、現場が抱える人材不足や業務の偏りといった課題を解決するための重要な考え方なのです。

チームケアが重視される背景

近年、介護現場でチームケアが重視される背景には、人材不足とケアの高度化があります。利用者のニーズは多様化しており、身体介助だけでなく認知症対応や医療的ケアが求められる場面も増えています。こうした状況で一人の職員に負担が集中すると、事故リスクの増加や離職につながります。

介護施設の職員はシフト制で働くことが多いため、勤務が変わるたびに情報共有が途切れてしまう課題もあります。そこで、チーム全体で支えるという発想が重要になり、互いの役割を尊重し合いながら連携するチームケアが不可欠とされているのです。

チームケアの目的

チームケアの目的は、利用者に対して一貫性のある質の高いケアを提供し、スタッフ全員が安心して働ける環境を整えることです。例えば、情報共有が不十分なままケアを行うと、利用者に混乱や不安を与えるだけでなく、職員同士の信頼関係にも悪影響を及ぼします。

目標や方針をチームで共有できれば、利用者は常に同じ水準のケアを受けられ、職員は自分一人で抱え込まなくて良いという安心感を得られます。

つまり、チームケアは利用者の安心と職員の働きやすさを両立させるための基盤であり、介護施設全体の安定運営にも直結する大切な取り組みです。

チームケアの大切な考え方

チームケアを成功させるには、単に皆で協力するという意識だけでは不十分です。大切なのは、主に以下の3つです。

- 役割分担を明確にする

- 情報を正しく共有する仕組みを持つ

- 互いを尊重する姿勢を忘れない

介護職員が利用者の様子を観察しても、管理者と共有しなければ、適切な対応につながりません。

また、「自分の担当ではない」と切り離すのではなく、全員で同じ目標を目指す意識が欠かせません。チームケアは現場のストレスを減らし、長く安心して働ける環境をつくるための大切な仕組みであることを理解することが重要です。

▶CareRings(ケアリングス)で介護現場の連携・管理を効率化する

介護現場でチームケアを実践するためのポイント

チームケアは概念として理解していても、現場で実際に機能させるのは簡単ではありません。シフト制や人材不足の中で、一人ひとりの負担が大きくなる介護現場だからこそ、意識的に実践の仕組みを整える必要があります。

具体的なポイントは、大きく分けて以下の3つあります。

- 介護職の役割をあらためて理解する

- 情報共有を徹底する仕組みをつくる

- チームワークを良くするための基本姿勢を考える

これらを意識することで個人の努力からチームで支えるケアへと移行できます。

介護職の役割をあらためて理解する

チームケアの実践は、自分自身の役割を明確に理解することが重要です。介護職の仕事は、身体介助や生活支援だけでなく、利用者の日常を近くで見守り、変化を察知することです。

小さな気づきが、看護師やリハビリ職、管理者の判断材料となり、より良いケアへとつながります。介護職はチームの目と耳として重要な存在であり、自分の役割を軽視せず、自信を持って情報を共有することが求められます。

役割を理解し、他職種と連携を取る姿勢が、利用者にとって最適なケアへと結びつきます。

情報共有を徹底する仕組みをつくる

どれだけ優秀なスタッフがいても、情報共有が不十分ではチームケアは機能しません。シフト制の現場では、勤務交代時に情報が伝わらず前のスタッフが何をしていたのか分からないという事態が起きやすくなります。

これを防ぐには、口頭での引き継ぎだけに頼らず、記録やツールを活用して情報を可視化することが重要です。例えば、利用者の体調や生活リズムの変化を日誌やアプリにまとめることで、誰が見ても同じ情報に基づいて判断できる環境を作れます。

情報共有の仕組みが整えば、スタッフ間の連携ミスが減り、利用者にとっても安心できる一貫したケアを提供できるようになります。

チームワークを良くするための基本姿勢を考える

チームケアを継続的に実践するには、個々のスタッフが持つ基本姿勢が大切です。忙しい現場では、自分のやり方が正しいと思い込みがちですが、それが不信感を生み、チームワークを阻害します。

相手の視点を理解しようという姿勢を持てば、自然と協力関係が深まり、チーム全体の雰囲気も良くなります。

また、小さな感謝や声かけを習慣化することも効果的です。現場でのストレスを軽減し、長く働き続けられる環境をつくるためには、日々の積み重ねが欠かせません。

▶CareRings(ケアリングス)で介護現場の連携・管理を効率化する

介護現場におけるチームケアの目標設定方法

チームケアを効果的に進めるには、何を目指すのかという目標を明確にすることが重要です。目標が曖昧なままでは、スタッフごとの判断基準がバラつき、結果的に利用者へのケアも不安定になります。

目標をチーム全体で確認することで、職員一人ひとりが自分の役割を理解し、連携意識を高めることができます。

チームケアの目標を立てるときの考え方

チームケアの目標は、漠然と良いケアを提供することではなく、達成基準を明確にすることが大切です。

例えば、「月内の転倒件数を○件以下に抑える」、「夜勤時の情報共有を必ず記録で残す」といった数値や行動レベルで示すと、スタッフ全員が同じ方向を目指しやすくなります。目標は、利用者の状態や施設の状況に合わせて柔軟に調整することも必要です。

大きな目標を設定するだけでなく、短期的に達成可能な小さな目標を積み重ねることで、達成感を得ながら改善を継続できます。こうした考え方を取り入れると、目標が形骸化せず、現場に根づいた実践につながります。

チームケア研修の実施方法(新人研修・OJT・外部研修)

目標を実現するには、研修を通じてスタッフ全員の理解度を高めることが重要です。新人研修ではチームケアの基本や情報共有の重要性を学び、配属直後からチームの一員として動けるようにします。OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)では、先輩職員が実際の現場で具体的な連携の方法を示し、習得をサポートします。

さらに、外部研修を取り入れると、最新の事例や専門的な知見を取り込むことができ、現場の質を底上げできます。バランスよく組み合わせることで、スタッフの経験値や立場に応じた学びが可能になり、チームケア全体のスキルアップにつながります。

現場に研修を根付かせる考え方

研修を実施しても、日常業務に追われて忘れられてしまっては意味がありません。研修を現場に根付かせるには、学んだ内容を日常のケアにどう活かすかを常に意識できる仕組みが必要です。

例えば、ミーティングの場で研修内容を振り返ったり、実践例を共有する機会を設けたりすると、知識が定着しやすくなります。

研修で学んだことを評価項目に反映することで、スタッフの意識も高まります。重要なのは学んで終わりではなく学びを続けて共有する文化をつくること。チームケアは単なる理想ではなく、現場に根づいた仕組みとして機能していきます。

▶CareRings(ケアリングス)で介護現場の連携・管理を効率化する

チームケアを支えるために考えるべき仕組み

チームケアを実践するうえで欠かせないのが仕組みづくりです。どれだけスタッフ同士が協力したいと思っても、情報が伝わらなければ、努力はうまく機能しません。介護現場はシフト制で動いているため、勤務交代のたびに情報が抜け落ちたり、口頭伝達が曖昧になったりするリスクがあります。

こうした課題を解消するには、従来のやり方を見直し、仕組みを改善することが重要です。

情報共有の課題

介護現場で大きな課題の一つは、情報共有の不十分さです。前のシフトでどのようなケアが行われたのか、利用者の体調変化が記録されているかが曖昧だと、対応が二重になったり、必要な支援が漏れてしまったりすることがあります。

さらに、情報が個人の経験や記憶に依存してしまうと、属人的なケアになりやすく、スタッフが変わるたびに質のばらつきが生じます。これでは、チームケアも効果を発揮できません。まずは情報がどこで滞っているのかを確認し、誰もが必要な情報にアクセスできる仕組みを整えることが重要です。

アナログな連絡体制の変更

従来の介護現場では、ホワイトボードやノート、口頭での伝達に頼ったアナログな情報共有が中心でした。この方法では書き忘れや聞き漏れ、情報の更新が遅れるといった問題が避けられません。

また、記録が散らばることで誰が最新情報を把握しているのかが不明確になり、チーム全体での動きが鈍くなります。アナログな体制を改善するには、記録方法や連絡手段を見直すことが欠かせません。

例えば、紙の記録は統一し、口頭伝達を必ず文書化するなど、小さな工夫から始めるだけでも、情報の正確さと共有スピードは格段に向上します。

デジタルツールの導入による改善

情報共有の効率化には、デジタルツールの導入が有効です。デジタルツールを導入すれば、今誰と連絡が取れるか分かったり、連絡したい相手とすぐにつながったりできます。

こうした仕組みを導入することで、スタッフは情報が共有されているという安心感を得られ、チームワークもより強固になります。

デジタル化は単なる効率化ではなく、チームケアを現場に根づかせるための有効な改善策です。

▶CareRings(ケアリングス)で介護現場の連携・管理を効率化する

CareRingsで実現するシンプルなチームケア

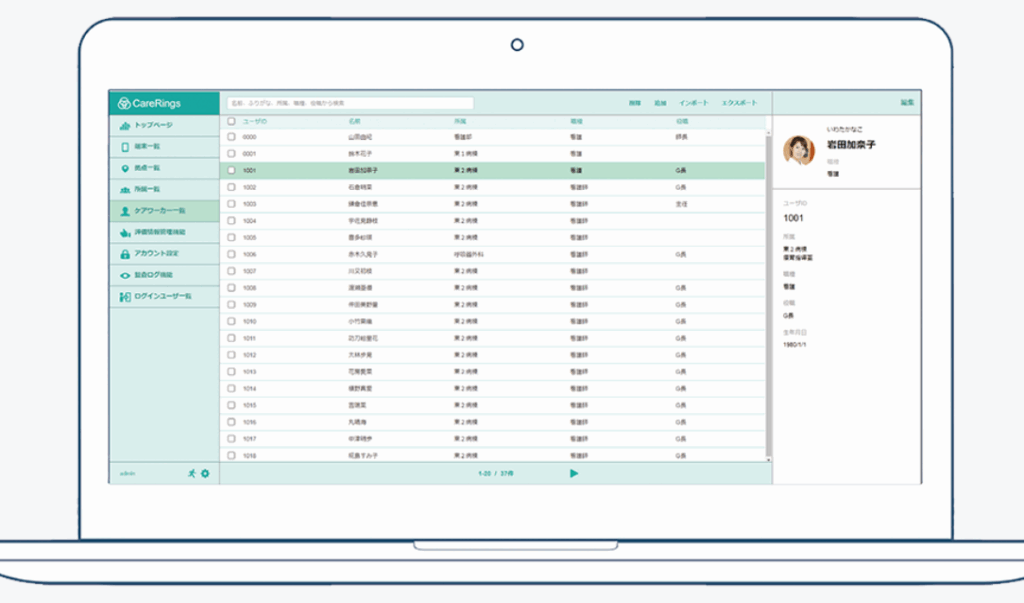

チームケアを支えるためには、複雑なシステムではなく誰でもすぐに使えるシンプルな仕組みが求められます。CareRingsは、介護現場に特化した連携支援ツールとして、スタッフ間の情報共有を効率化します。

誰が出勤しているのか、今対応できる状況かを一目で確認できるため、連絡の行き違いや対応の遅れを防ぐことができます。

CareRingsを導入することで、現場にシンプルで強固な連携の仕組みが整い、利用者にとってもスタッフにとっても安心できるチームケアが実現します。

▶CareRings(ケアリングス)で介護現場の連携・管理を効率化する

まとめ:チームケアを理解し働きやすい現場を目指そう

介護現場におけるチームケアは、利用者に安心と安全を提供するだけでなく、スタッフ自身が無理なく働き続けられる環境をつくるための考え方です。大切なのは、役割を理解し合い、情報を正しく共有し、互いを尊重する姿勢を持つことです。

しかし、人材不足やシフト制といった現場特有の課題がある以上、個人の努力だけで支えるのは限界があります。だからこそ、仕組みづくりやデジタルツールの活用が欠かせません。

今日からできる工夫を積み重ね、働きやすく安心できる職場環境を目指しましょう。

介護計画の基本情報、アセスメントシートとは?

介護計画の基本情報、アセスメントシートとは?  キャリアマップで自分の介護ワークの未来を描く~在宅介護編~

キャリアマップで自分の介護ワークの未来を描く~在宅介護編~  介護職員としての技能実習生の現況と今後をコロナの影響と併せて解説!

介護職員としての技能実習生の現況と今後をコロナの影響と併せて解説!