介護ニュース

脳トレに計算ドリルがおすすめ 音読とセットで認知症の予防と改善に効果的

認知症を予防するには、適度な刺激を与えて脳を働かせることが大切です。脳科学の研究によると、複雑な問題に取り組むよりも簡単な計算をすると脳全体が活性化することがわかっています。また、簡単な計算と音読をセットで行うことで、認知症の予防に加え、すでに発症している場合にも効果が期待できます。高齢者向けの脳トレとして、計算ドリルの効果やアクティビティへの取り入れ方について解説します。

カンタンな計算が脳トレになる理由

脳はさまざまな機能を担ういくつかの領域で構成され、計算の能力は前頭前野と呼ばれる部分がつかさどります。加齢とともに脳の認知機能は低下していくものですが、特に計算の能力は衰えやすく、計算能力の低下は認知症の判断基準のひとつにもなっています。

そこで、認知症を予防するには脳に適度な刺激を与えて働かせ、認知機能を維持することが大切です。

計算能力が落ちてくると、買い物に行っても支払いがうまくできない、家計簿がつけられないなど、日常生活に支障をきたすようになります。これは、脳の前頭前野の衰えによるもので、そのまま放置すると自立して暮らすことがむずかしくなり、生活の質(QOL)も低下してしまいます。

それを防ぐためには、脳を活性化させ、認知機能の低下を抑えたり、改善を目指すことが重要です。その方法のひとつが、計算トレーニングです。

衰えやすいとされる計算能力ですが、トレーニングによって鍛えることができるのです。

そう聞くと、難解な問題にトライしなければいけないように思えますが、実はその逆です。

脳科学の専門家による実験では、複雑で難解な問題よりも、ごく簡単な計算問題を短い時間で取り組む方が、前頭前野を中心に脳全体が活性化することがわかりました。

実際に高齢者の脳トレに計算ドリルを取り入れることで、認知機能への好ましい効果がみられています。

例えば、すでに認知症を発症している人の周辺症状に効果がみられたり、日常生活においても「自分でできることが増えた」「コミュニケーションが活発になった」など、いろいろなことに意欲的になってきたとの事例が報告されています。

脳トレ問題の計算で大事なのは正確さよりもスピード?

年齢を重ねると、計算などの作業が思うように進まなくなったと感じることがあります。これは、若い頃と比べて脳の情報処理スピード、すなわち脳の回転速度が低下しているためです。この脳の回転速度を高めるには、シンプルな課題をできるだけ速くこなすトレーニングが効果的とされています。

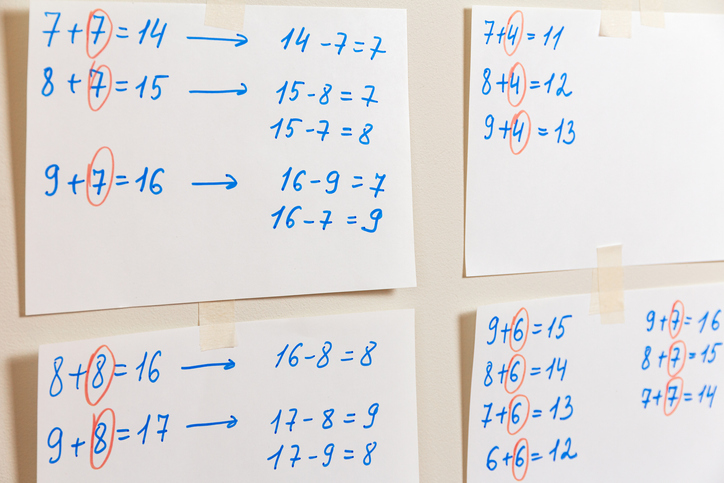

具体的には、数字や文字などの「記号」を素早く処理する練習が有効で、これにより前頭前野が活性化するといわれています。例えば、「5+3」や「6−2」などの簡単な計算を、決められた時間内にできるだけ早く解くといったトレーニングです。

誤解されがちですが、実は数学や算数の難しい問題にじっくり取り組むことは、脳の回転速度を高める効果はあまり大きくないとされています。むしろ、単純な問題にスピードを意識して取り組む方が、脳のさまざまな領域が活性化すると考えられています。脳トレ算数においては、シンプルさとスピードが重要なポイントです。

年齢とともに、人は間違いを避けたり、競争から遠ざかったりしがちですが、脳トレにおいては正確さよりも速さを重視します。特に高齢者の脳トレでは、間違っても気にせず、単純な計算問題をできるだけ素早く解くことを目指しましょう。毎日10〜15分程度、速さを意識したトレーニングを継続することで、脳の情報処理能力や回転速度が少しずつ高まるとされています。

したがって、認知症予防を目的に脳トレ問題に取り組む際には、脳の回転速度を高め、情報処理のスピードを上げることがポイントです。正解にこだわり過ぎず、計算ゲームの感覚で楽しくトレーニングしましょう。

音読とコミュニケーションでより効果的

脳の中で計算の機能をつかさどる前頭前野は、「計算」以外にも、「ものごとを考える」「感情や行動をコントロールする」「コミュニケーションをする」などの高度な働きをする部分です。また、前頭前野には「脳の他の領域に指令を出し、機能させる」という役割もあります。前頭前野は、いわば『脳の司令塔』でもあり、人の認知機能にとって欠かせない部分といえます。そのため、前頭前野の機能を維持することが認知症予防に役立つのです。

脳科学の研究で、「音読」は計算のときと同じように前頭前野から脳全体が活性化することがわかっています。

そこで、高齢者施設のレクリエーションなどで脳トレとして計算ドリルを取り入れる場合、音読とセットで行うとより効果が期待できます。

いずれも長い時間をかけて行う必要はなく、計算ドリルと音読、各5〜10分程度でかまいません。

加えて、人間の脳は人とのコミュニケーションによっても活性化します。

特に、他人から褒められたときには、脳はたちどころに活性化します。誰にとっても、褒められる経験はやりがいや達成感になるものです。

計算や音読を通して達成感を積み重ねていくことができれば、活動そのものが楽しみになり、さらに意欲的に取り組めるでしょう。

脳が活性化すれば認知機能が向上し、日常生活の中でもできることが増え、意欲的になり、感情が豊かになるなどの効果が期待できます。つまり、認知機能の向上はQOLの向上につながるのです。計算や音読などの脳トレを日々の生活に取り入れて脳を活性化させることで、認知機能とQOL向上の好循環をつくることを目指してはいかがでしょうか。

計算ドリルをレクリエーションに取り入れよう

脳トレとして計算ドリルをレクリエーションに取り入れる場合、利用者さんには楽しみながら取り組んでもらうことが大切です。高齢者施設で行う場合の準備や進め方、注意したいポイントをご紹介します。

・利用者さんのレベルにあったシンプルな四則計算

シンプルな四則計算(足し算・引き算・掛け算・割り算)で利用者さんのレベルにあったドリルを選びます。ただし、子供向けや簡単すぎるものは避けるようにしましょう。

高齢者や大人向けの計算ドリルが市販・ネット配信されているので、文字が大きめで見やすいものを選ぶようにします。

・具体的な声掛けで褒める

コミュニケーションを促すことも大事です。

「早く解けましたね」「スムーズに進んでいますね」など、取り組む本人が積極的になれるよう具体的な声掛けで褒めるようにします。

・無理強いをしない

興味のなさそうな人には無理強いをしてはいけません。

ただし、疎外感を持たせないよう、その場で一人でもできる何か他のアクティビティを用意しておきましょう。

・長い時間をかけて行わない

音読とセットで行う場合はあわせて10〜20分程度、どちらから行ってもかまいません。

・ドリルなしでもできるアクティビティもある

ドリルなしでできる計算のアクティビティもあります。

施設で複数の参加者で行う場合、計算の要素をあまり感じさせないクイズやパズル感覚の問題がおすすめです。

問題の例をあげておきますので、参考にしてください。

<例1:ホワイトボードを使った虫食い問題>

1) ホワイトボードを用意し、複数の参加者を前にスタッフが進行役になります。

2) 進行役が15+□=20、□-4=12 といった問題を1問ずつ書いて出題します。参加者は10秒程度の制限時間内で考えて、口頭で答えてもらいます。

問題の難易度は参加者のレベルにあわせて変えましょう。

<例2:数式のひらめき>

1) スタッフが進行役になり、参加者1人ずつに紙と鉛筆を配ります。

2) 進行役が「合計で20になる数式を考えてください」というように出題します。

参加者には、60秒以内に「答えが20」になる数式をできるだけたくさん考えてもらいます。

問題の数字は参加者のレベルにあわせて変えるようにしましょう。

音読もプラスして脳トレ効果を高めよう

計算問題と音読を、70歳以上の高齢者が半年間続けたところ、認知機能を維持できることがわかっています。上述のとおり、計算に加えて音読も行うことで、脳トレ効果がより高まることが期待されますが、なぜ黙読ではなく音読が脳トレになるのでしょうか。

音読と黙読をしているときの脳のMRI画像を比較した結果、音読のほうが黙読よりも脳の多くの部分で血流量が増加することが明らかになりました。黙読では脳が部分的に活性化するのに対し、音読では脳全体が活性化しやすくなります。「文字を読む」ことに加え、「声に出し」、その声を耳から「聞く」ことが、黙読よりもより複雑な処理となるためです。特に、音読では、記憶や学習、コミュニケーションなどを担う前頭前野が活性化するといわれています。

また、音読は舌や唇を動かすため、口腔トレーニングにもなります。口腔機能が衰えると誤嚥性肺炎のリスクが高まりますが、音読を継続することで口腔機能の改善が期待でき、誤嚥性肺炎の予防にもつながる可能性があります。口腔機能が向上すれば、会話や食事もより楽しめるでしょう。

そのため、音読は施設のレクリエーションなどで積極的に取り入れたい脳トレのひとつといえます。ここでは、一人でも大人数でも参加でき、ルールが簡単な「早口言葉」ゲームを紹介します。

<音読ゲーム:早口言葉>

・簡単でよく知られている早口言葉のフレーズを使います。

・早口言葉とはいえ、発声の速さを競うのではなく、滑舌よく声を出すことを意識しましょう。

・3段階のレベルに分けて早口言葉を言います。

初級:ゆっくり1回

中級:ゆっくり3回

上級:3回続けて

誰もが知っているフレーズを使い、スピードを重視しないことで、誰でも参加しやすく、和気あいあいとした雰囲気がつくりやすくなります。レベル分けはありますが、ルールがシンプルなので、着実なレベルアップも期待できます。

施設ではコミュニケーションがはずむ楽しい雰囲気づくりを

脳トレを行う際、すぐに効果を期待したくなるものですが、うまく問題が解けなくても、コミュニケーションがはずめば、それだけでも脳によい刺激となります。

高齢者の中には、脳トレに対して最初は消極的な方もいます。そのような場合は、無理にすすめるのではなく、本人に合った内容を3〜5分程度の短時間から始めるようにしましょう。少しずつ慣れていくことで、拒否感が和らぎ、自分への自信や「まだできる」という気持ちにつながり、日常生活への意欲の向上も期待できます。

脳トレには一人で行えるものだけでなく、しりとりやなぞなぞのように、複数人で楽しめるものもあります。特に複数人で行う脳トレは、他者とのコミュニケーションを促すよい機会となります。

また、高齢者の中には、身体の衰えから外出や人との関わりが減り、引きこもりがちになる方も少なくありません。そうした方も、他者と一緒に脳トレに取り組むことで、発語が増えたり、表情が豊かになったりし、人との関わりを楽しめるようになることが期待できます。

ただし、高齢者は身体の動きにも不自由を感じている場合があるため、本人が難しく感じないよう、周囲がサポートできる体制を整えておきましょう。施設で脳トレを導入する際は、まずは利用者が気軽に参加しやすい雰囲気づくりを工夫することが大切です。

音読や早口言葉、計算ドリルを楽しむことがQOL向上につながる

脳トレやコミュニケーションによって認知機能が活性化し改善すれば、日常生活において自分でできることが増え、コミュニケーションが活性化するなど、QOLの向上につながります。

そうなると、本人だけでなく介護者にとってもメリットになるでしょう。

特に、シンプルな計算をスピーディーに取り組むことや、音読を組み合わせることで、脳の回転速度や口腔機能の維持も期待できます。また、複数人で楽しく脳トレを行い、コミュニケーションが生まれることで、意欲や自信の向上にもつながるでしょう。

そのために大切になるのが、利用者さんが楽しみながら音読や早口言葉、計算ドリルに取り組める環境づくりです。取り組む本人の意欲を促し、達成感を分かちあえるようなコミュニケーションを心掛けましょう。

介護現場におけるハラスメント問題対策マニュアル

介護現場におけるハラスメント問題対策マニュアル  実は意外と多い介護士の職場内恋愛と結婚!良いの悪いの?

実は意外と多い介護士の職場内恋愛と結婚!良いの悪いの?  もしも使用済み紙オムツを水洗トイレに流せたら……?

もしも使用済み紙オムツを水洗トイレに流せたら……?